本文作者:羽衣

血压到底该降到多少,120mmHg 还是 140mmHg?近年来,关于临床强化降压的争议一直不断。

刚刚,中国医科大学附属第一医院孙英贤教授团队,在 2025 年欧洲心脏病学会年会(2025 ESC Congress)上公布最新研究结果,首次针对「强化降压 vs 常规降压」进行个体参与者数据(IPD)汇总分析。[1]

研究同期刊发于《柳叶刀》。

论文截图

强化降压的净临床获益究竟如何,降压标准该降低了吗?丁香园特邀 论文通讯作者、中国医科大学附属第一医院孙英贤教授,论文第一作者、中国医科大学附属第一医院郭潇繁教授 共同解读。

收缩压降至 120 或 130mmHg,净临床获益更大

「强化降压」的提出,至今不过 8 年时间。

很长一段时间以来,临床对高血压的定义都是高于 140/90mmHg,降压目标也长期固定在这一数值,直到 2017 年美国心脏病学会/美国心脏协会高血压指南,依据收缩期血压干预试验(SPRINT)为主的证据,提出了「强化降压」概念。

此后,由于老年高血压患者血压干预策略研究(STEP)、中国农村高血压控制项目(CRHCP)、强化收缩期降压减少血管事件风险研究(ESPRIT)以及糖尿病血压控制目标研究(BPROAD)等等众多里程碑式随机对照试验发表,欧洲、中国、加拿大、日本等国家和地区的高血压指南,逐渐开始采信 130/80mmHg 的目标值。[2-5]

可以说,强化降压,正在日益得到全球证据库的支持[6]。但尽管如此,仍有一些关键问题未明:

强化降压的总体效果仍有疑问

净临床获益尚不明确

具体在哪些血压目标和哪些人群中最值得,尚不清楚

本次孙英贤教授团队最新研究,正聚焦于这些问题。

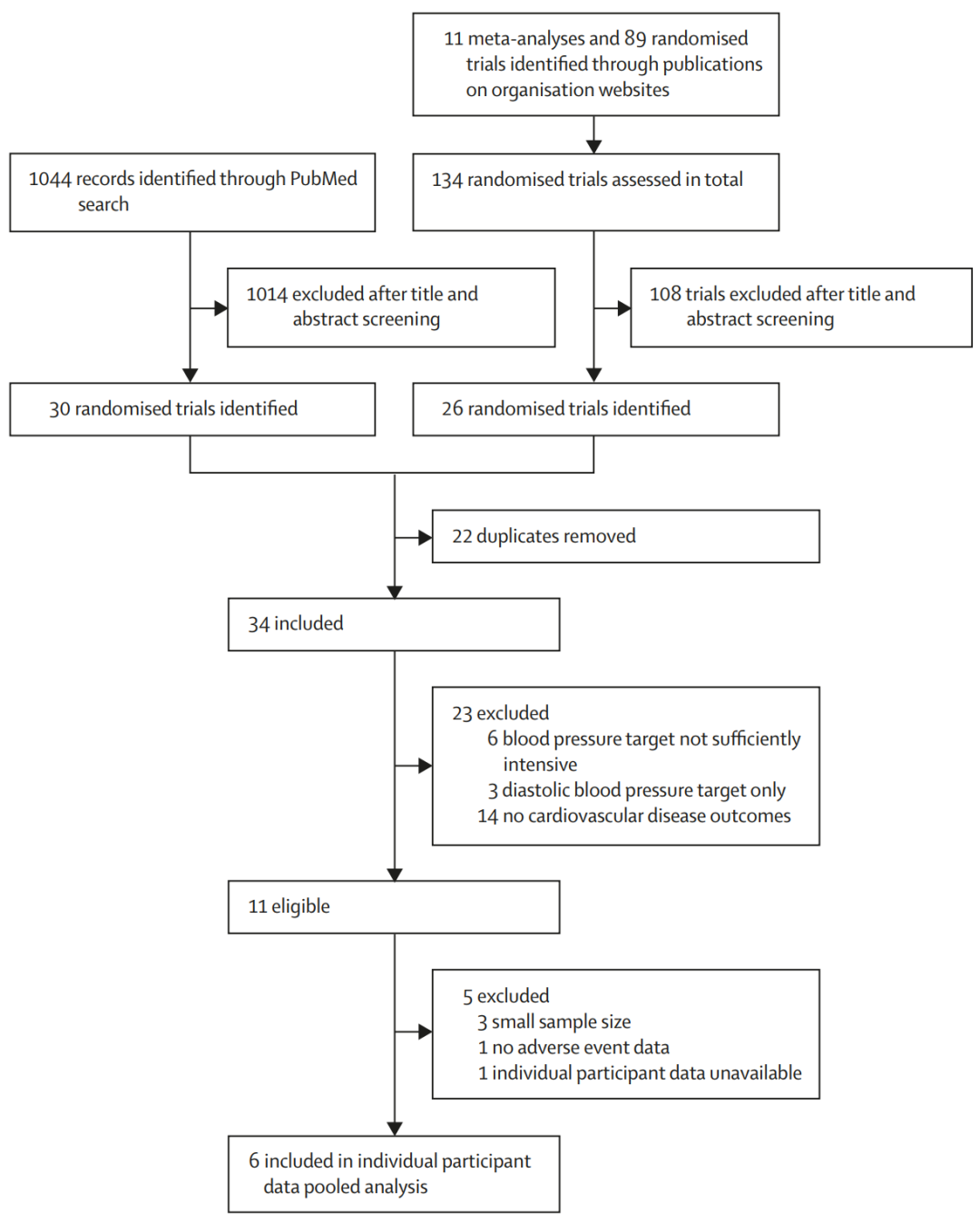

该研究按照高质量、可以分析参与者个体数据的标准,筛选出了 6 项随机对照试验。随后,将参与者被随机分配至强化血压治疗组(收缩压目标 <120mmHg 或 <130mmHg)与标准治疗组(收缩压目标 <140mmHg,老年患者 <150mmHg,或常规管理)。

论文截图

研究设置了两方面的主要终点:

1)主要获益终点,包括心肌梗死、卒中、心力衰竭和心血管死亡的复合结局;

2)主要副作用结局,包括相关不良事件(如低血压和晕厥)和肾脏相关事件。

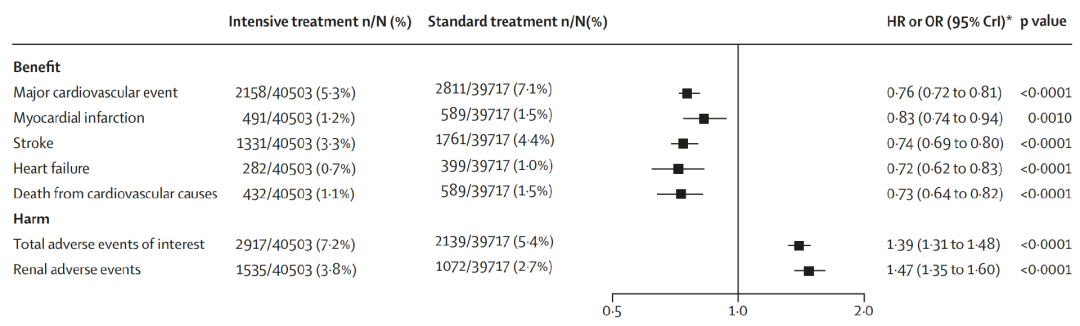

结果发现,在中位 3.2 年的随访期间,强化降压组中 5.3% 发生复合心血管疾病结局,低于标准治疗组的 7.1%,风险比 0.76(95%CI 0.72~0.81;p<0.0001)。

与标准治疗组相比,强化降压组的心血管疾病绝对风险降低 1.73%,且在各个心血管疾病结局组成部分、不同年龄亚组(<65 岁和 ≥65 岁)中,均观察到风险降低。

同时,与标准治疗组相比,强化降压还与全因死亡率降低相关(风险比 0.87)。

论文截图

总体来看,强化降压显示出有利的获益-风险特征,净获益为 1.14(95%CI 1.03~1.25)。考虑肾脏相关不良事件时,净获益仍为 1.13(95%CI 1.01~1.24)。

在不同特征的患者群体中,强化降压的优势依然占据了主导地位。

其中,年轻、有卒中病史、无慢性肾病、基线舒张压 ≥70mmHg 的几类患者,强化降压的获益更大;对于心血管疾病与肾脏不良事件,无糖尿病患者的获益高于合并有糖尿病的患者。

柳叶刀述评:高血压领域迎来转折点

多年以来,高血压治疗目标长期沿用 140/90 mmHg。随后,一系列里程碑式研究相继发表,逐步奠定了强化降压的循证基础。

但是,既往试验更多聚焦心血管事件的减少,对低血压、晕厥和肾功能波动等不良反应考量不足,因此在「获益与风险的平衡」上仍存争议。

孙英贤教授介绍,最新研究整合了 6 项国际标志性 RCT(ACCORD BP、SPRINT、ESPRIT、BPROAD、STEP 和 CRHCP),共纳入逾 8 万名患者,是迄今为止全球最大规模、最具代表性的个体数据汇总分析,首次系统量化了强化降压的获益与风险平衡。

「结果证实,总体净临床获益显著为正,即便考虑肾脏相关不良事件,结论依然稳健。这一发现为长期存在的争议提供了答案。」

需要强调的是,强化降压目标指的是治疗达标值,并非诊断阈值,不会凭空让更多人被贴上「高血压」的标签。

「实际上,从成本–效益角度看,强化降压不仅不会显著增加负担,反而是『降本增效』的策略。」孙英贤教授这样说道。「每预防一次心梗、卒中或心衰,就意味着节省巨额的住院、康复及长期护理费用,这种效益远远大于投入。」

柳叶刀述评截图

本研究代表了强化降压领域目前最具权威性的循证证据,为国际高血压管理指南的优化奠定了关键基础。在研究登上柳叶刀的同时,期刊同期配发述评这样写道:

本研究作为迄今唯一具备充分统计效能的大规模试验证据,使高血压领域迎来转折点。临床实践已无理由继续「容忍」高血压,所谓「代偿性高血压」的理念应当被彻底摒弃并载入史册。

如今,高血压应被理解为「可选择控制的(optional)」,而非「必然存在的(essential)」,应在所有成年人中积极尝试早期且强化的降压治疗。

孙英贤教授指出,未来降压标准的方向已十分明确,关键问题不再是「是否需要强化」,而是如何将强化降压从证据和理念,真正转化为可操作的临床实践。

「我们的研究让强化降压从『理念』转化为『可量化、可操作、可落地』的循证策略,也使临床医生更有底气将合适的患者治疗至合适的目标。」

策划:z_popeye|监制:islay

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表本网站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请与我们联系删除或修改。

澳鸟-全球资讯平台

澳鸟-全球资讯平台